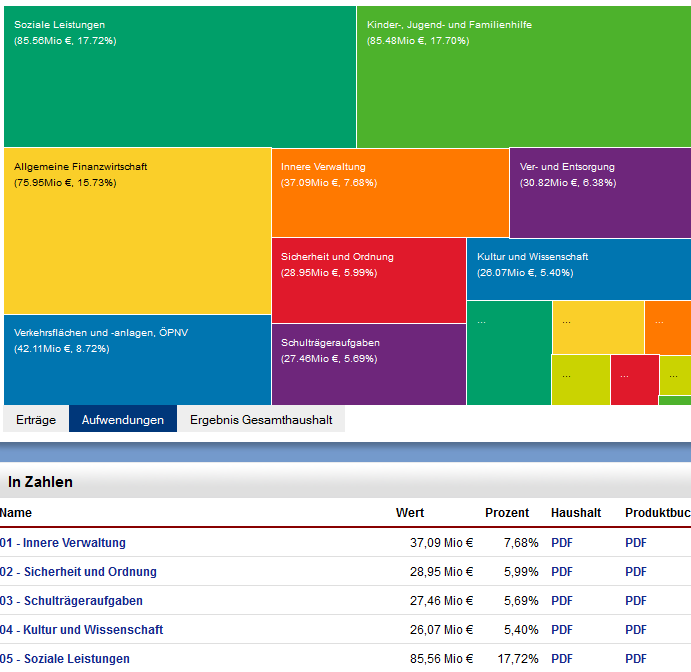

Am 19. März hat die Stadt Darmstadt die Aktivitäten zum Bürgerhaushalt 2015 gestartet. Ziel des Bürgerhaushaltes ist es, die Darmstädter und Darmstädterinnen an der Erstellung des städtischen Haushaltes 2015 zu beteiligen.

Für die Stadt hat das den Vorteil, auch das Wissen und die Erfahrungen von Menschen nutzen zu können, die sich nicht regelmäßig oder systematisch politisch engagieren und so Einsparungen oder Verbesserungen zu erzielen.

Für die BürgerInnen hat das den Vorteil, auf die Politik auch außerhalb der Wahlen und jenseits der Parteipolitik Einfluss nehmen zu können – aber auch sich untereinander über Probleme der Gegenwart und Perspektiven der Zukunft austauschen zu können.

Den Rest des Eintrags lesen. »